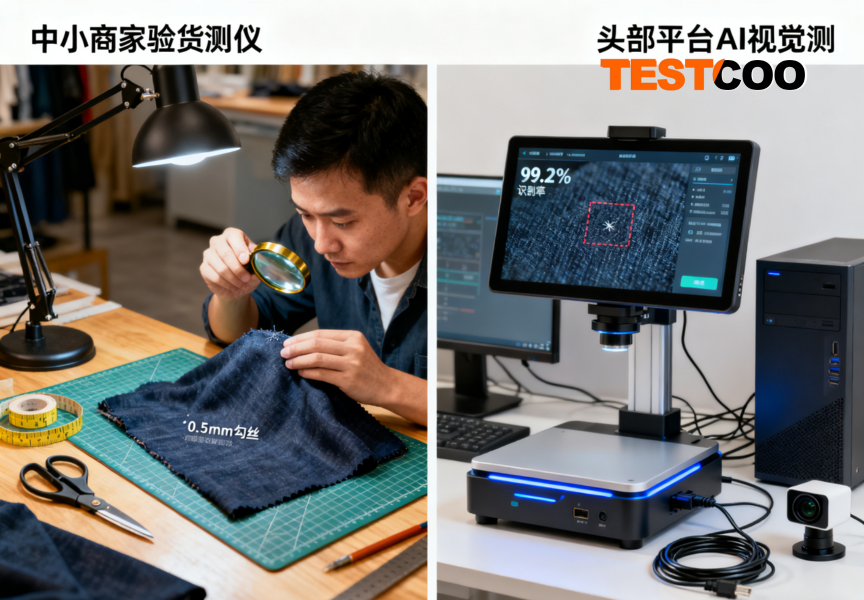

人工验货主观性强?测库 TESTCOO 量化 + 标准化方案破解判断困局

人工验货作为电商质量把控的传统方式,在行业规模持续扩大的背景下,其主观性强的弊端愈发凸显。从验货员能力分层导致的判断偏差,到感官指标缺乏量化标准引发的争议,再到衍生的内部纠纷与供应商博弈,主观性问题已渗透到验货全流程,成为制约质量把控精度与效率的核心障碍。

一、验货员能力断层:专业与非专业的判断鸿沟

电商行业验货员的能力水平呈现极端分化态势。头部平台如天猫超市,对验货员的筛选与培训极为严格:需通过3个月系统理论培训,涵盖20+品类的检测方法、标准解读,再经过1个月实操考核,确保能识别显性与隐性质量问题后才能上岗。而中小商家的验货员配置则截然不同,多为临时招聘人员,仅接受1周速成培训,甚至由仓库管理员兼职承担验货工作,缺乏专业知识与实操经验。

这种能力断层直接导致判断偏差悬殊。某行业调研数据显示,针对相同批次含5%轻微色差的服装,头部平台验货员的误判率仅3%,而中小商家验货员的误判率高达28%。更严重的是,对于隐性质量问题的识别能力差距巨大:家电内部的电容虚焊、面料中的甲醛残留等需要专业知识或仪器辅助检测的问题,经验不足的验货员几乎无法察觉。2023年,某家电商家因聘用兼职验货员,未发现批次家电存在电容虚焊问题,商品售出后3个月内返修率达40%,直接经济损失超50万元。

二、感官指标的“模糊陷阱”:无量化标准引发的争议

颜色、手感、气味等感官类指标,因缺乏统一量化标准,成为人工验货主观性问题的重灾区。以服装面料手感为例,行业内没有明确的“柔软度”量化指标,验货员A认为“触感顺滑即合格”,验货员B则要求“无粗糙纤维凸起才算达标”。某女装商家曾遭遇两名验货员对同一批次1200件衣服的“柔软度”判断产生分歧,导致商品积压3天,错过电商促销窗口期,直接损失销售额8万元。

从科学角度分析,人的感官极易受外部环境干扰。光线条件不同,颜色判断会出现偏差——红色在荧光灯下易显偏橙,自然光下则呈现本色;温度变化会影响面料手感,低温下面料纤维收缩会更硬,高温下则更柔软;甚至验货员的情绪与疲劳状态也会改变判断阈值。某心理学实验证实,连续工作8小时的验货员,对商品瑕疵的识别敏感度会下降40%,更易出现“漏判”或“误判”。

三、衍生问题:内部纠纷与供应商的博弈内耗

主观性强直接导致验货环节内部纠纷频发。商家与验货员常因“商品是否合格”产生扯皮:验货员判定为瑕疵品的商品,商家认为不影响使用可正常销售,双方各执一词。2024年某电商公司数据显示,此类内部纠纷占验货环节问题总量的35%,平均每件纠纷的处理耗时2.5小时,严重占用人力与时间资源。

供应商也会利用人工验货的主观性进行“博弈”。当验货结果对自身不利时,供应商常以“验货员判断不公”“标准理解偏差”为由,要求重新验货,故意拖延交货时间。这不仅影响商家的库存周转效率,还可能导致商家错过销售节点,尤其是在促销旺季,交货延迟可能引发平台处罚,进一步扩大损失。

测库 TESTCOO 的针对性解决方案:以专业化、标准化破解主观性难题

测库 TESTCOO 聚焦人工验货主观性强的痛点,通过 “检验员全周期管理、指标量化工具、流程标准化” 三重机制,以及严格的人员管控体系,确保验货结果客观公正。

1. 打造专业验货团队,消除能力断层

测库 TESTCOO 的检验员筛选与培训体系严格:

- 招聘标准:需本科及以上学历、至少 5 年行业从业经验,优先属地化招聘(如印度、越南网点聘用本地检验员);

- 培训认证:新检验员需通过 “2 个月理论培训 + 3 个月一对一实操带教 + 3 个月入职培训”,并通过 “理论 + 实操 + 盲测” 三重考核,且需按产品类别(如纺织、电子)通过专项考试认证(如 “斯凯奇鞋类检验” 定制课程);

- 分级管理:建立 “定期复训 + 技能评级 + 淘汰制”,分数低于平均水平的检验员将被淘汰,每季度对评分优异者给予奖励。

2. 量化感官指标,引入科学检测工具

测库 TESTCOO 将模糊感官指标转化为可量化标准:颜色用专业色差仪测 ΔE 值、面料柔软度用硬度计测具体阈值、气味用电子鼻检测有害气体浓度,完全替代人工主观判断。某服装商家采用该服务后,因 “手感”“颜色” 争议导致的商品积压问题完全解决,促销期销售额提升 20%。

3. 标准化验货流程,全程留痕可追溯

测库 TESTCOO 制定统一验货流程(抽样 - 检测 - 判定),通过 “LBS 定位签到 + 视频 / 照片记录 + 数据自动录入” 实现全程留痕:检验员到达工厂需拍摄厂门照片签到,关键检测节点拍摄高清视频,数据实时同步至系统生成电子报告。出现争议时可还原场景,某商家通过该服务后,内部纠纷率下降 80%,供应商拖延交货问题减少 75%。